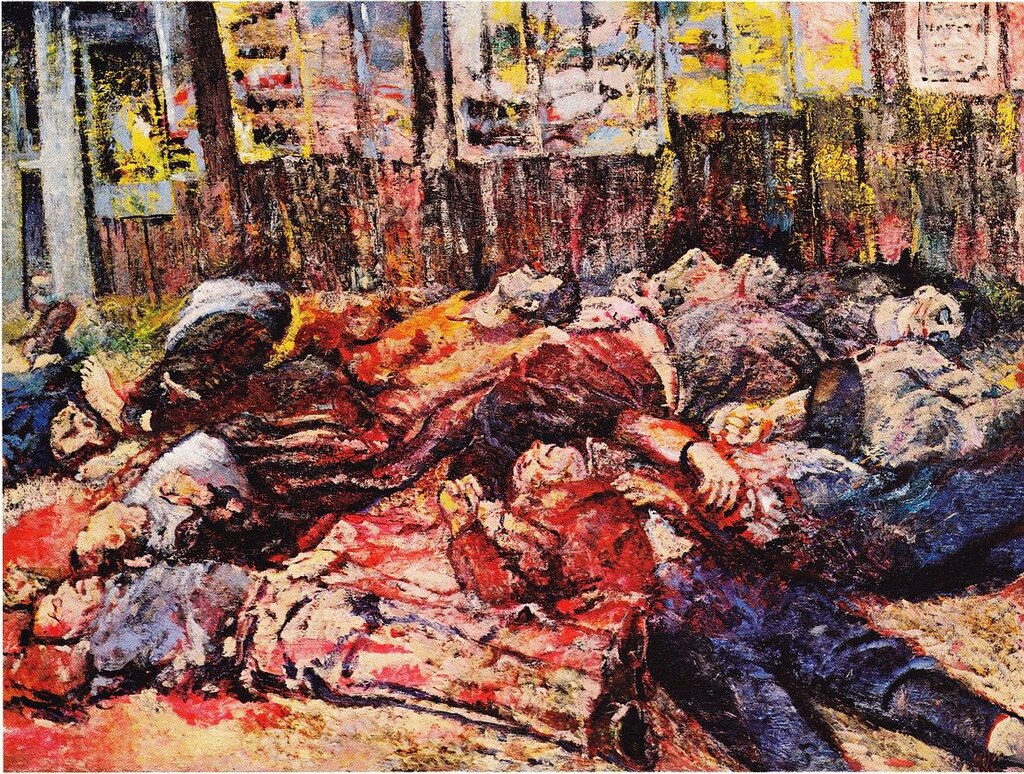

Il capitano Theodore Emil Saevecke era nato ad Amburgo il 22 marzo 1911, scalò tutta la carriera nei servizi di polizia e servizi di sicurezza della Germania nazista fino a ritrovarsi in Lombardia durante l’occupazione, a comandare il reparto della Polizia Tedesca e del SD, che era il servizio segreto delle SS, con sede a Verona. A partire dall’ottobre del ‘43 divenne capo della Gestapo di Milano. Questo personaggio è al centro del drammatico accadimento, sconosciuto ai più, che vi fu il 10 agosto del 1944 in Piazzale Loreto, a Milano, quasi un preludio, ma con parti invertite, di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco, il 28 aprile 1945, sempre nello stesso luogo. In quella mattina di agosto questa volta vennero barbaramente trucidati 15 prigionieri della Resistenza. L’antefatto, piuttosto controverso, fu un attentato dinamitardo contro un camion della Wehrmacht, che era parcheggiato in Viale degli Abruzzi, in Milano, e che trasportava viveri da distribuire alla popolazione. Stranamente, non vi fu alcuna vittima tra le truppe tedesche, morirono però sei milanesi e ne vennero feriti altri undici. Le modalità di esecuzione furono inconsuete, non poterono essere inquadrate nel modus operandi dei partigiani, gli stessi inquirenti che in Italia indagarono successivamente, fino agli anni ‘90, hanno pensato addirittura ad un’azione messa in atto dagli stessi nazisti, volta a giustificare le conseguenti rappresaglie. Fatto sta, che pur non essendoci stata alcun tipo di rivendicazione l’attentato venne attribuito ai Gruppi di Azione Patriottica, e su ordine di Saevecke, vennero prelevati dal carcere di San Vittore 15 partigiani. Il 4 aprile del 1946 la signora Elena Morgante, che all’epoca della strage era segretaria personale del capitano Saevecke, rese testimonianza presso il Tribunale Militare di Verona, asserendo che trascrisse a macchina la lista compilata a mano dallo stesso Saevecke. Così, alle 5.45 del 10 agosto del 1944, i 15 partigiani vennero fucilati da un plotone di esecuzione misto, con soldati fascisti del gruppo Oberdan, appartenenti alla Legione Ettore Muti, al comando del Capitano Pasquale Cardella, e per ordine del capitano delle SS.

Per tutte le testimonianze rese in dibattimento appare evidente che il Saevecke diede materialmente l’ordine di eseguire la fucilazione dei quindici detenuti. Sempre dall’archivio dell’Ufficio dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi illuminante appare la dichiarazione di Elena Morgante segretaria di Saevecke: ” ….Io personalmente presentai questa lista al capitano Saevecke e gli chiesi di ridurla ulteriormente a quindici nominativi, cosa che egli fece.” Anche fra i testi sentiti in dibattimento vi è concordia nell’indicare l’imputato come una sorta di “deità” (cfr. deposizione Montanelli) all’interno del carcere di San Vittore in Milano da cui sono state tratte le vittime dell’eccidio. I testi Melli e Montanelli hanno dichiarato che il potere di Saevecke si estendeva perfino alla possibilità di far liberare personaggi di primo piano nella lotta antifascista come Ferruccio Parri e lo stesso Montanelli. Non risulta che per tali liberazioni (peraltro dallo stesso imputato rivendicate a suo merito) egli abbia subìto conseguenze dai superiori. Ciò implica logicamente l’assolutezza dei suoi poteri, libero da qualsivoglia controllo sia pure del suo superiore diretto che aveva i suoi uffici nello stesso stabile, all’Hotel Regina in Milano. (Sentenza Saevecke, N. 1619/96 R.N.R., N. 0409/97 RGU.D., TRIBUNALE MILITARE DI TORINO, REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Militare, composto dai Signori: 1. Dott. Stanislao SAELI Presidente, 2. Dott. Alessandro BENIGNI Giudice, 3. Cap. A. M. Maurizio NANNELLI Giudice militare; con l’intervento del P.M. in persona del dott. Pier Paolo Rivello – https://www.regione.toscana.it/-/sentenza-saevecke). Il tribunale militare di Torino condannò Saevcke all’ergastolo, il 9 giugno 1999. Ma il capitano non scontò nemmeno un giorno di carcere, morendo il 16 dicembre del 2000, dopo una carriera che ha dell’incredibile. Ma la storia non finisce qui. Saevecke si macchiò di altre nefandezze, nell’immediato dopoguerra entrò prime nell’Office of Strategic Service e poi nella C.I.A.. Il suo nome in codice era Cabanio, venne utilizzato per diversi anni come agente nella Germania Federale, addetto all’individuazione e controllo delle frange comuniste estreme. Inaspettatamente all’inizio degli anni ’50 aveva anche ricevuto la proposta di tornare a lavorare nel Servizio di Polizia Federale Criminale tedesco (B.K.A.) prima in qualità di collaboratore esterno e poi ufficialmente come dipendente, ritornando così dal 1953 ad occuparsi per tale importante struttura nella nuova Germania democratica di settori delicatissimi come lo spionaggio e i reati politici, (Camera dei Deputati — 223 — Senato della Repubblica, XIV Legislatura — Disegni di Legge e Relazioni — Documenti, pag. 217). Vennero emesse nei suoi confronti diverse richieste di estradizione, che il governo federale tedesco respinse puntualmente, e rimase sempre libero sino alla fine della sua vita. Ma non è ancora finita. L’eccidio in Piazzale Loreto ebbe una ripercussione così forte sui sentienti della popolazione milanese che il Prefetto, Piero Parini, redasse un “pro-memoria urgente per il Duce”. I corpi dei partigiani vennero lasciati senza sepoltura nell’afa milanese di agosto, guardie armate impedivano a chiunque di avvicinarsi, diversi volantini con la scritta “Banditi” furono attaccati sopra i corpi in incipiente decomposizione. Fu allora che il partigiano non ancora sacerdote, appena ordinato diacono, Don Giovanni Barbareschi, mosso da sentimenti contrastanti di collera, esasperazione e pietà, si recò d’urgenza dall’Arcivescovo di Milano, cardinale Ildefonso Schuster, chiedendogli la benedizione delle salme, per tutta risposta ebbe egli stesso il permesso di amministrare il sacramentale cristiano. Don Giovanni si recò celermente a Piazzale Loreto, benedisse i corpi e li ricompose con umana e cristiana pietà. La scena fu toccante, oltre che straziante, il diacono in ginocchio impartiva la benedizione e cercava di raccogliere effetti personali dei trucidati, da consegnare eventualmente alle famiglie, la folla, numerosa, si inginocchiò insieme a lui, tra il crescente nervosismo dei militi fascisti posti a guardia dei cadaveri. Tutto ciò costò caro a Don Barbareschi. Pochi giorni dopo, il 15 agosto, avendo ricevuto l’ordinazione sacerdotale solo due giorni prima, dopo aver celebrato la prima Santa Messa, venne arrestato nella notte dalle SS. Liberato su pressante perorazione del cardinale Schuster, continuò anche da sacerdote la sua lotta contro i nazifascisti, come cappellano dei partigiani nelle compagini afferenti alle Brigate Fiamme Verdi, nelle quali militerà anche Enrico Mattei. La sua fu sempre un’azione caratterizzata dall’avversione alla barbarie dell’invasore, ma mai all’uomo, riuscendo spesso a mediare per evitare condanne a morte anche di alti ufficiali delle forze nazifasciste, salvando ebrei e antifascisti. E’ stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, dichiarato “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem. Ci ha lasciato il 4 ottobre del 2018. Sulle pagine di Resportage abbiamo già parlato delle stranezze circa la fausta sorte riservata a Albert Kesselring, questi, a scampata condanna a morte, quasi con beffa, affermò che il nostro Paese avrebbe dovuto riservargli anche riconoscimenti per l’opera svolta durante il suo comando. Ciò non andò giù a molti, tra i quali Pietro Calamandrei, intellettuale antifascista, cofondatore del Partito d’Azione, giurista, membro dell’Assemblea Costituente e dell’Accademia dei Lincei. Così compose un’epigrafe, forse la più alma e celebre tra i componimenti sulla Resistenza, che venne, ed è affissa in molti luoghi delle stragi perpetrate, ed anche a Sant’Anna di Stazzema, Lapide ad ignominia di Kesselring, dall’incipit Lo avrai, camerata Kesselring.

Lo avrai camerata Kesselring il monumento che pretendi da noi italiani ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio non colla terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità non colla neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono non colla primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati più duro d’ogni macigno soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade se vorrai tornare ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi collo stesso impegno popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre RESISTENZA .

Aere perennius.